smt整線設備生產工藝流程詳細步驟

發布時間:2025-04-25 16:01:44 分類: 新聞中心 瀏覽量:57

SMT(表面貼裝技術)作為現代電子制造的核心工藝,通過自動化設備實現高精度、高密度的元器件貼裝與焊接。以下從生產準備到成品交付的完整流程,結合關鍵技術參數與質量控制要點展開分析:

1. 前期準備

1.1 物料準備

PCB(印刷電路板):檢查板材平整度、氧化情況、有效期。

電子元件:核對規格(封裝、容值/阻值、耐壓等),確保與BOM(物料清單)一致。

焊錫膏:選擇適合的合金成分(如Sn63/Pb37或無鉛SAC305)和顆粒度(Type 3-5)。

1.2 文件與程序

Gerber文件:確認PCB設計文件(焊盤尺寸、間距等)。

貼片程序:生成元件坐標文件,優化貼裝順序和路徑。

鋼網(Stencil):根據Gerber文件制作,開孔尺寸需考慮焊膏釋放率(通常比焊盤小10%)。

2. 錫膏印刷

2.1 鋼網定位

將鋼網與PCB焊盤對齊,使用光學對位(針對高精度板)或機械夾具固定。

2.2 印刷參數

刮刀:金屬刮刀(角度60°,壓力5-15N)。

速度:20-80mm/s,視焊膏特性調整。

厚度:通常4-6mil(0.1-0.15mm),通過鋼網厚度控制。

2.3 檢測(SPI, Solder Paste Inspection)

使用3D SPI檢測焊膏體積、高度、偏移,不良品需清洗后重印。

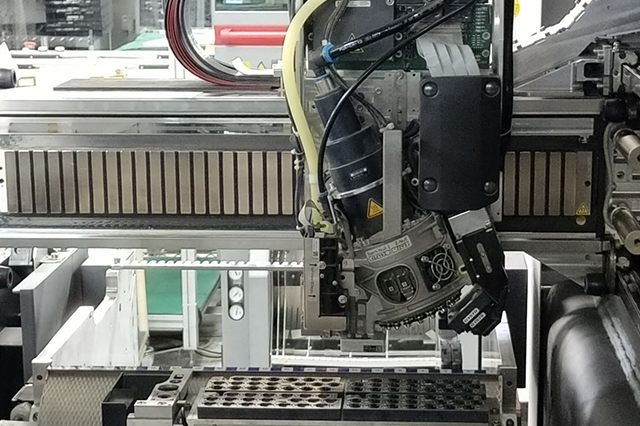

3. 元件貼裝

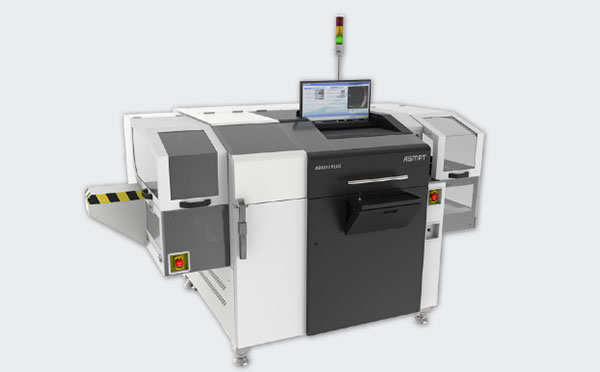

3.1 貼片機設置

供料器(Feeder):安裝卷帶、管裝或托盤元件,校正供料步距。

吸嘴選擇:根據元件尺寸(如0201、QFN、BGA)匹配吸嘴類型。

3.2 貼裝過程

精度:±25μm(高端設備可達±10μm)。

速度:高速機(如≥30,000 CPH)與多功能機(處理異形元件)配合使用。

3.3 首件檢驗

通過AOI(自動光學檢測)或人工核對首板元件位置、極性。

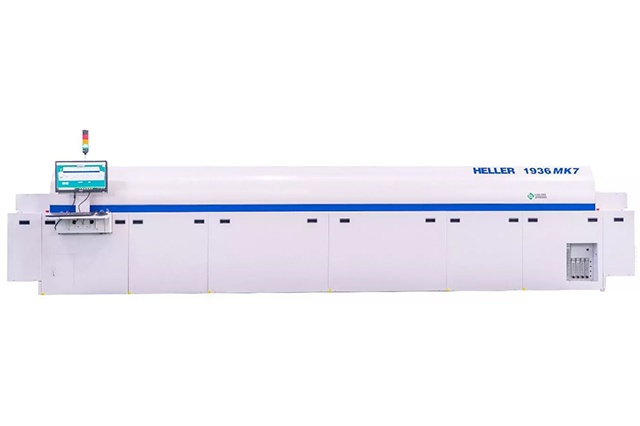

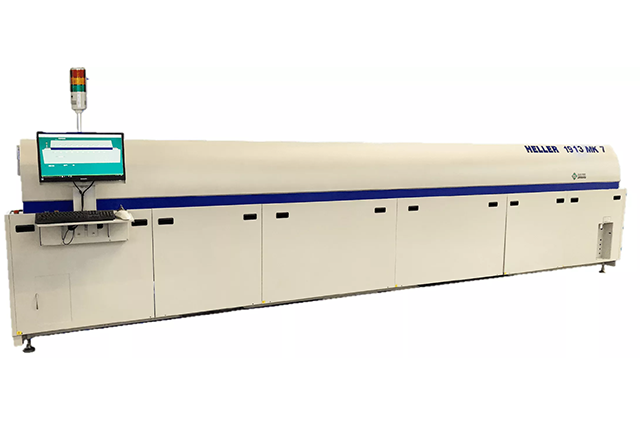

4. 回流焊接

4.1 溫度曲線設定

預熱區:1-3℃/s升溫至150-180℃(活化助焊劑)。

回流區:峰值溫度無鉛245-255℃(有鉛220-230℃),時間40-90秒。

冷卻區:速率≤4℃/s,避免熱應力裂紋。

4.2 爐膛控制

氮氣環境(O?<1000ppm)可減少氧化,提升焊接質量。

5. 檢測與返修

5.1 AOI(自動光學檢測)

檢測內容:缺件、錯件、偏移、橋接、極性反等。

誤報率:需通過算法優化降低(通常<5%)。

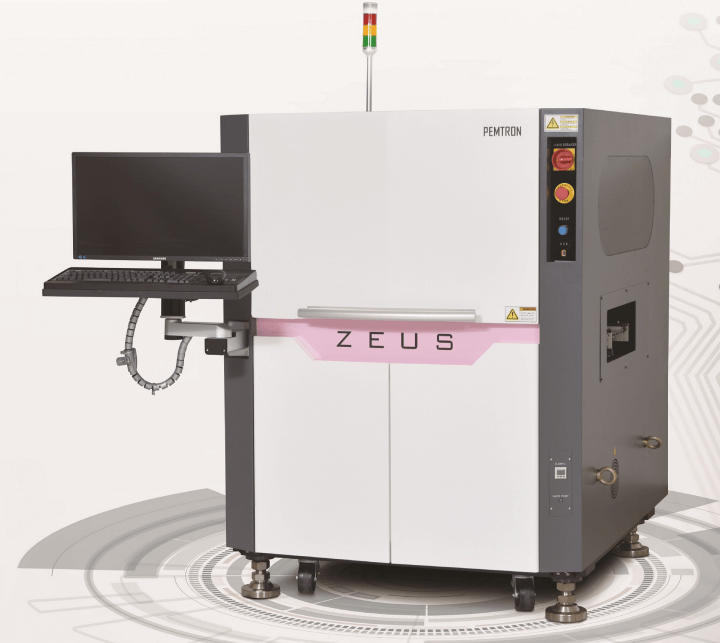

5.2 X-ray檢測

針對BGA、QFN等隱藏焊點,檢查空洞率(要求≤15%)。

5.3 返修

使用熱風返修臺或烙鐵,BGA需植球重新焊接。

6. 后段工藝(可選)

6.1 通孔元件插裝(THT)

波峰焊:針對DIP元件,需過波峰焊爐。

6.2 清洗

使用水基或溶劑清洗劑去除助焊劑殘留(針對高可靠性產品)。

6.3 涂覆(Conformal Coating)

噴涂三防漆(丙烯酸、硅膠等),保護PCB免受潮濕、腐蝕。

7. 最終測試與包裝

7.1 功能測試(FCT)

通電測試,驗證電路性能(如電壓、信號完整性)。

7.2 包裝

防靜電袋+氣泡膜,濕度敏感元件(MSD)需干燥劑和濕度卡。

8關鍵工藝控制點

8.1、錫膏印刷:>90%良率是SMT良品率的基礎。

8.2、回流焊曲線:直接影響焊點可靠性(IMC層厚度需0.5-3μm)。

8.3、ESD防護:車間需維持靜電電壓<100V(EPA區域)。

9常見缺陷與對策

9.1、立碑(Tombstoning):焊盤設計不對稱或溫度不均。

9.2、虛焊:焊膏活性不足或氧化。

9.3、錫珠:升溫過快或鋼網清潔不徹底。